看護師が知りたい有給休暇のルール!退職時の有給消化できない時の対処法

看護師は職業柄、仕事が忙しく、特に人手不足の職場等は有給休暇が取れない、取りづらいことがあります。

い亜kでは働く看護師として、労働者として、知っておきたい年次有給休暇のルールについて、わかりやすく解説していきます。また、病院・施設の退職時に有給消化を行うことが出来ないケースの対処法も合わせて説明していきます。

執筆・監修

当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。

看護師退職時の有給消化はできる?

有給消化とは、年次有給休暇を残すことなく使い切り、消化することを指します。

退職時に有給消化ができるのかというと、もちろん可能です。

主に、看護師の場合、最終出勤日から有給消化をする場合が多いでしょう。

看護師の中には「病院・施設が人手不足で退職するため後ろめたい・・・」「師長・上司に伝えにくい・・・」と思う方もいるかもしれませんが、その心配の必要はありません。

有給休暇は労働者の権利です。堂々と有給消化しましょう。

看護師が知っておきたい有給休暇・有給消化のルール

看護師が知っておきたい有給休暇と有給消化のルールをまとめています。

まず、以下の用語を理解しておきましょう。

| 年次有給休暇 (有給休暇) | 定められた一定時間勤務した労働者に与えられる賃金が発生する休日 |

|---|---|

| 有給消化 | 「年次有給休暇」で与えられた日数を消化すること |

| 欠勤 | 賃金の支払いを受けることが出来ない休日 |

| 特別休暇 | 法律の定めなく、使用者が従業員に対して福利厚生の一つとして与える休暇 ※有給休暇を特別休暇に充てることはできません |

| 労働者 | 働く看護師 |

| 使用者 | 看護師が働く病院・施設等のこと |

有給休暇は労働者(看護師)の権利

有給休暇(年次有給休暇)は「労働基準法第39条」で定められている労働者の権利です。有給休暇を取得させることは勤務している病院や施設の義務です。

また、病院・施設などの「使用者」から、給与(賃金)の支払いを受けることが可能な休日となります。

(支払いを受けることが出来ない休日は「欠勤」となります。)

労働基準法第39条労働基準法第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

(引用労働基準法第39条)

有給休暇を取得することが可能な看護師

有給休暇を取得可能な看護師は、支給条件が以下のように決まっています。

- 入社(雇入れの日)から6ヶ月以上継続して働いている看護師

- 全労働日の8割以上出勤した看護師

以上、2つの支給条件を満たす必要があります。支給条件を満たした場合、10日の有給休暇を貰うことが可能です。

また、正社員、アルバイト・パートなど雇用形態に関わらず付与されます。

勤務年数に応じて有給休暇日数が増える

看護師として1つの病院・施設で、勤務年数を重ねることによって、有給休暇を取得できる日数が増えていきます。

| 継続勤務年数 | 付与日数 |

|---|---|

| 0.5年 | 10日 |

| 1.5年 | 11日 |

| 2.5年 | 12日 |

| 3.5年 | 14日 |

| 4.5年 | 16日 |

| 5.5年 | 18日 |

| 6.5年以上 | 20日 |

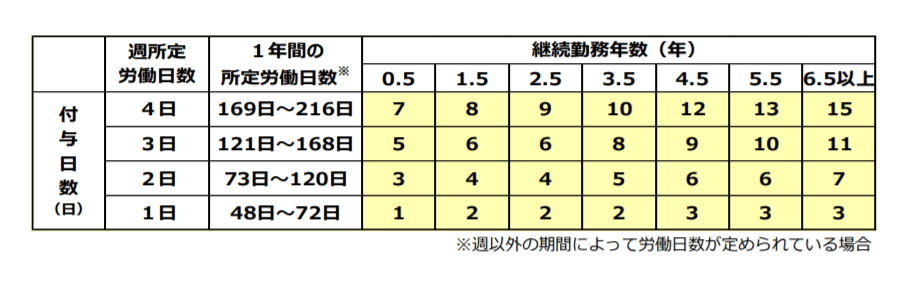

所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合

所定労働時間が週30時間未満かつ、労働日数が週4日以下の看護師の場合は、付与日数が変わってくるため、「厚生労働省のPDF」を確認しておきましょう。

有給休暇の繰り越しは原則2年間

年次有給休暇(有給休暇)は、発生の日から2年間で時効により消滅してしまいます。(労働基準法105条)

そのため、例えば3年間勤務している看護師は最長で有給休暇は23日間となります。

労働基準法105条労働基準法105条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

引用:労働基準法105条

看護師は有給休暇を好きな時に利用できる

有給休暇は働く看護師(労働者)の権利であるため、原則として病院・施設の承認や許可は必要ありません。

さらに、なぜ有給休暇を利用するのかを説明する義務もありません。

そのため「●月●日に有給休暇を取得したい」と申し出るだけで、指定した期間に休暇を取ることができるのが基本です。

ただし、労働基準法(第39条第5項)では有給休暇は看護師(労働者)の事前申請が原則になるため注意しましょう。

また、労働基準法では有給休暇取得のため、賃金の減額や欠勤扱い、評価を下げるなどの看護師(労働者)に不利益になる扱いを行ってはならないと定められています。

労働基準法 第39条第5項使用者は、前各項による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(引用:労働基準法第39条第5項)

納得されやすい有給休暇の理由

有給休暇の説明義務はないとはいえ、看護師として働く現場では、有給休暇を取る理由を聞かれてしまうことも少なくありません。

そのため、有給休暇は他人が納得しやすい理由を上司や同僚などに伝えるようにしましょう。

| 1 | 体調不良や持病等の通院のため |

|---|---|

| 2 | 冠婚葬祭のため |

| 3 | 子ども関連の行事のため |

| 4 | 役所などの手続きのため |

| 5 | 親の介護や介護施設入所への付き添いのため |

| 6 | その他家庭の事情のため |

使用者は時季変更権で取得日の変更を依頼できる

有給休暇は労働者(看護師)が好きな時に取得することが事前の申請により可能ですが、使用者(病院・施設などの勤務先)は、看護師に対し時季変更権で取得日の変更を依頼することが可能です。

時季変更権は、看護師(労働者)から申請された有給休暇の取得時期が「事業に正常な運営を妨げる場合」、使用者(病院・施設などの勤務先)は取得日を変更することができます。

ただし、看護師の人手不足だからと言う理由では時季変更権を行使することはできません。

しかし、当日に有給休暇の申請を行った場合、使用者は時季変更権にて却下することが認められています。

労働基準法 第39条第5項6項年次有給休暇については、使用者は、労働者が請求する時季に与えなければならないと定められており(同条第5項本文)、使用者に命じられて取得するものではありません。

なお、労働基準法においては、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季に年次有給休暇を与えることができる(同項ただし書)こととされ、また、年次有給休暇のうち5日を超える分については、労使協定により計画的に与えることができる(同条第6項)とされています。

ただし、これらは年次有給休暇について使用者が一方的に労働者にその取得を命じることができることを定めたものではありません。

(出典:厚生労働省)

年次有給休暇の義務(2019年4月より)

2019年4月から、労働基準法(第39条7)が改正され年次有給休暇の取得義務化が行われました。

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、年5日取得させなければならい義務です。

病院や診療所(クリニック)、介護施設等を含むすべての企業(使用者)が対象となります。

義務に違反した場合、使用者に対して違反者1人につき「30万円以下の罰金」が課せられます。

労働基準法第39条7項労働基準法第39条7項 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

(引用:労働基準法第39条7項)

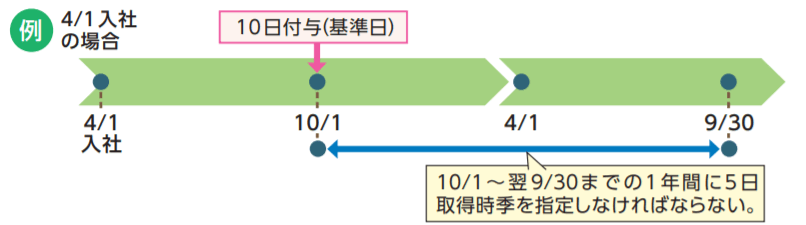

取得例

(出典:日本医師会)

例えば、4月1日に入職した正社員の新人看護師は10月1日に10日間の年次有給休暇を付与されます。

付与されてから翌年の9月30日までの1年に5日間有給休暇を取得する必要があります。

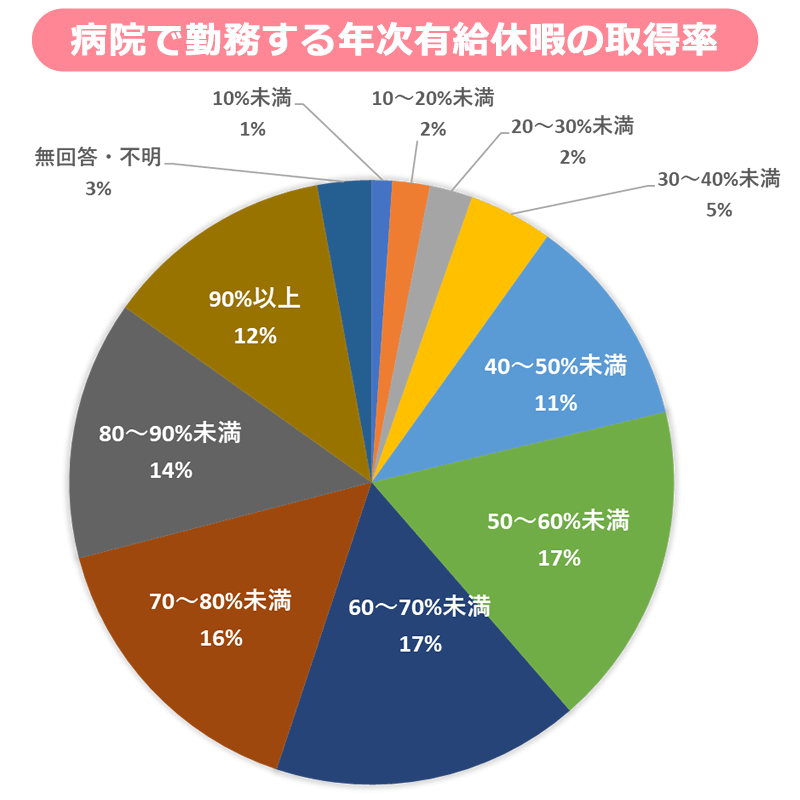

病院で働く看護師の有給休暇消化率の実態

日本看護協会の「2022年病院看護・助産実態調査報告書」によると、病院で勤務する看護師の年次有給休暇の取得率は平均65.0%となりました。50~60%未満が17.4%と元も高く、10%未満は1.1%と最も低くなりました。

(正規雇用看護師職員・2,879名)

| 年次有給休暇取得率 | 割合 | 件数(人数) |

|---|---|---|

| 10%未満 | 1.1% | 33 |

| 10~20%未満 | 2.0% | 60 |

| 20~30%未満 | 2.3% | 67 |

| 30~40%未満 | 4.5% | 132 |

| 40~50%未満 | 11.4% | 337 |

| 50~60%未満 | 17.4% | 515 |

| 60~70%未満 | 16.5% | 488 |

| 70~80%未満 | 15.9% | 470 |

| 80~90%未満 | 13.9% | 412 |

| 90%以上 | 12.3% | 365 |

| 無回答・不明 | 2.9% | 85 |

2019年4月に行われた年次有給休暇の義務化が大きく影響していると考えられますが、病院がより有給消化をしやすくなるよう動いているところが増えているようです。

そのため、全体の流れとしては、病院で働く看護師が年々有給休暇を取得しやすくなっており、以前より働きやすくなっていると言えるでしょう。

病院機関別の年次有給休暇の取得率

| 病院設置主体 | 年次有給休暇取得率平均 |

|---|---|

| 国立病院機構 | 59.3% |

| 公立病院 | 50.6% |

| 日本赤十字社 | 57.0% |

| 済生会 | 58.8% |

| 厚生連 | 55.9% |

| その他公的医療機関 | 50.8% |

| 社会保険関係団体 | 57.2% |

| 公益法人 | 65.0% |

| 私立学校法人 | 63.6% |

| 医療法人 | 70.7% |

| 社会福祉法人 | 67.8% |

| 医療生協 | 59.7% |

| 会社(一般法人) | 79.6% |

| その他の法人 | 68.4% |

| 個人(診療所等) | 73.7% |

| 無回答・不明 | 79.8% |

一般法人(会社)で運営している病院の有給休暇取得率が一番高く79.6%、つづいて個人(診療所等)が73.7%、医療法人が70.7%という結果となりました。

小規模の病院の方が看護師の有給休暇の取得率は高い結果となっています。

病床別の年次有給休暇の取得率

| 病床数・規模 | 年次有給休暇取得率平均 |

|---|---|

| 99床以下 | 66.9% |

| 100~199床 | 66.8% |

| 200~299床 | 66.2% |

| 300~399床 | 63.1% |

| 400~499床 | 58.6% |

| 500床以上 | 57.7% |

病床数で見ると、99床以下の病院の年次有給休暇取得率が最も高く、年次有給休暇取得率平均は66.9%となっています。

病床数が増えるほど、看護師の年次有給休暇取得率平均は低くなっており、有給休暇が取りにくい傾向にあるようです。

退職時の有給消化を断られた場合の対処法

上記でお伝えしたルール通り、有給休暇の申請を基本的には病院・施設は拒否することが出来ません。

しかし、看護師が働く現場では退職時の有給消化を断れるケースがあることも事実です。現場で働いている看護師としては「なるべく円満に退職したい」と思うものです。

有給消化をもしも、断られた場合には、以下の方法で対処してみてください。

- 話合いによって解決する

- 少し譲歩して有給取得日を変更する

- 総務部門などに相談する

- 労働組合や労働基準監督署に相談する

以上の4つとなります。

また、退職後の有給消化については、事前に申請をしておく(伝えておく)ことがポイントです。

話し合いによって解決する場合

誰に断られたかによりますが、相手が上司(師長等)の場合は以下の伝え方で話し合いを行いましょう。

- 「法律で定められた労働者の権利なので、最終出社日から、残りの有給休暇をすべて取得させていただきたいです。」

- 「師長(上司)の独自のご判断でしょうか。病院側の判断でしょうか。一度相談(総務・理事長・医院長)に確認していただけないでしょうか。」

ポイント解説

総務部門や、管理者などは「年次有給休暇の義務(2019年4月より)」により、罰せられることを知っているでしょう。

そのため、上司(師長)の独断で伝えている可能性が高いです。したがって上司ではなく別の管理部門(総務部や人事部など)か、理事長や医院長に確認してもらうようにしましょう。

また、「法律」の話をしなくても、「上司の独自の判断かどうか」を確認し、上司の独自の判断の場合、総務部門のような管理部門に相談しましょう。

弁護士:藥師寺正典氏

さらに詳しくは「弁護士:藥師寺正典氏「退職前に有給消化を拒否されたら?」が役立ちます。

少し譲歩して有給取得日を変更する場合

年次有給休暇をすべて消化したい場合、看護師側(労働者)が少し譲歩して有給休暇の取得日を変更する方法です。

- 「シフトや周りの負担を考えて●日から●日まで有給休暇として取得させていただき、最終出社日で退職いたします。」

- 「夏季休暇や年末年始などで取得することは避け、●日から●日まで有給休暇として取得させていただこうと思います。」

働く病院・施設が忙しい時期は避けて、有給休暇を取得しますというアピールを行い、拒否されないように話し合う方法です。

看護師の人手不足の時期を避けることがポイントです。

労働組合や労働基準監督署に相談する場合

病院・施設側に有給休暇を拒否された場合は、違法です。

ただ、退職する看護師個人が違法であることを伝えたとしても、無視をされるだけになります。

そのため、「労働組合」や「労働基準監督署」に相談をすることを検討しましょう。

(円満に退職することは難しくなりますが、泣き寝入りはやめておきましょう。)

ベリーベスト法律事務所

詳しくは「ベリーベスト法律事務所:退職するのに有給消化を拒否された!」が役立ちます。

まとめ

有給休暇(年次有給休暇)は「労働基準法第39条」で定められている労働者の権利です。

そのため、働く看護師としては有給休暇のルールを確認し、退職時には交渉する、話し合いをすることをおすすめします。

退職時に有給消化することが出来ない病院・施設は年々減っており、問題ない場合が多いと言えますが、もしも断れた場合は、当ページの対処法を参考に対応を行いましょう。

当サイトおすすめの看護師転職サイト3選!

看護師転職ガイドを運営する株式会社pekoがおすすめする、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)3選をご紹介します。

こちらでご紹介する看護師転職サイトは、以下のサービス内容が充実しています。

- 看護師の転職支援実績が豊富

- 転職支援サービスの内容が充実

- 履歴書・職務経歴書の添削、面接対策が充実

- 保有する看護師・看護職求人の多さ

- 担当者や紹介される求人の質の良さ

特に迷われる方は、2社から3社程度無料会員登録を行い、ご自身で比較しながら利用する看護師転職サイトを最終的に一つに絞り込みましょう。

看護師求人数が断トツで豊富!レバウェル看護(旧 看護のお仕事)

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |

|---|---|

| 運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |

| 公開求人数 | 128,809件(2026年2月2日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤 |

| 対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |

| 対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |

公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/

丁寧で的確なアドバイス!マイナビ看護師

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | マイナビ看護師 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

| 公開求人数 | 101,109件(2026年2月2日時点) |

| 非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |

| 対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |

| 対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |

| 対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |

公式サイト:https://kango.mynavi.jp/

転職・キャリアの相談なら!ナースではたらこ

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | ナースではたらこ |

|---|---|

| 運営会社 | ディップ株式会社 |

| 公開求人数 | 10,387件(2026年2月2日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 勤務形態 | 常勤、非常勤、日勤のみ、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック、介護施設、デイサービス、訪問看護、企業その他 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・非公開求人が豊富 ・希望条件に合う求人が見つかりやすい ・希望する病院・施設へ転職可能な逆指名転職がある |

公式サイト:https://iryo-de-hatarako.net/

良くある質問

これは、看護師だけではなく2019年4月から、労働基準法(第39条7)が改正され年次有給休暇の取得義務化が行われことを指します。

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者(看護師)に対して、年5日取得させなければならい義務となります。

有給休暇中にボーナス(賞与)が出る期間であれば、在籍中のため受け取ることが一般的に可能です。

ただし、ボーナス(賞与)の金額が変動する場合、就業規則等に記載されている最低賃金のボーナス(賞与)となる場合があります。

※看護師が勤務している病院・施設の就業規則を確認しておきましょう。

有給消化は発生の日から2年間で時効(労働基準法105条)により消滅します。

そのため、発生から2年間は有効となります。

はい、もちろん可能で、転職活動を行っても問題ありません。

また、有給消化中に新しい職場に入職する場合、法律としてまったく問題ありませんが「社会保険の手続きを前職の職場に伝える必要がある」と言うことです。

雇用保険は二重で加入することが出来ないため、資格喪失手続きを前職の勤務先に行ってもらう必要があるからです。

新しい職場も、上記のことについては分かっており、トラブルを避けるため、なるべく有給消化を行ってから、新しい職場に入職してください。

- 話合いによって解決する

- 少し譲歩して有給取得日を変更する

- 総務部門などに相談する

- 労働組合や労働基準監督署に相談する

有給消化(有給休暇を消化すること)が拒否された場合、以下の方法で対応してみましょう。

詳しくは、上記の「退職時の有給消化を断られた場合」を確認しましょう。

関連記事

このサイトの運営者情報

| 運営会社 | 株式会社peko |

|---|---|

| 会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |

| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |

| 代表取締役 | 辻󠄀 昌彦 |

| 設立 | 2015年6月 |

| 資本金 | 14,000,000円 |

| 事業内容 |

|

| 厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |

| 連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |

| お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |

| 監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |