看護師が気持ち良く退職日を迎えるコツ(挨拶例文)

看護師としてお世話になった病院・施設を退職する場合、なるべく気持ちよく退職しておきたいものです。

退職当日の流れ、看護師が気持ちよく退職するために必要なポイントを、看護師の体験談を交えながら説明していきます。

執筆・監修

当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。

退職日が決まってからの過ごし方

| 1 | 今まで通りの仕事を行うこと |

|---|---|

| 2 | 後輩に伝えられるだけの指導をすること |

| 3 | 他部署へ少しずつ挨拶まわりをすること |

| 4 | 業務引き継ぎを行うこと |

| 5 | 退職手続きを確認しておくこと |

退職日が決まった場合、上記の内容を意識しながら仕事を行いましょう。

キャリアアドバイザー

他部署へのあいさつ回りや、引継ぎ業務などは、上司に退職することを同僚に伝えても良いか確認してから行いましょう。

今まで通りの仕事を行う

退職日が決まった場合でも最後まで責任をもって今まで通り働きましょう。

退職の意向を伝えると気が抜けてしまい、仕事にも身が入らなくなりがちですが、その様子を見ていると一緒に働くスタッフは非常に不快です。

職場の雰囲気を悪くしないためにもの、退職日を気持ちよく向かえるためにも、頑張りましょう。

今まで以上に気配りも行おう

退職することを聞いて、応援してくれるスタッフもいれば、気持ちよく思わないスタッフもいるかもしれませんし、嫌な態度をしてくることもあります。

そのため、自ら進んで助っ人に入ったり物品の準備をしたり、今まで以上に周囲に気を配るようにしましょう。

後輩に伝えられるだけの指導をする

退職するその日まで、自分自身が先輩看護師たちから学んできたように、後輩にもできる限りのノウハウを伝えていきましょう。

看護師の仕事は、自ら学ぶことも大切ですが、先輩看護師から学ぶことが非常にたくさんあります。

それは看護、医療の技術や知識だけでなく、先輩や上司、困った患者との関わり方、自分なりの学習の仕方、効果的なリフレッシュ方法、休みの取り方など、その職場で働いてきたからこそわかるノウハウがあるはずです。

他部署へ少しずつ挨拶まわりをする

今の職場で働きだしてから異動を経験している場合や、他の部署にもお世話になっているという場合は、時間があるときに挨拶まわりをしておきましょう。

本人が直接挨拶に来ると、挨拶に来られた看護師は気持ちが良いものです。

お世話になったからこそ、自分の口でお礼を伝えるようにしましょう。

看護師の体験談事例

最終日に会えない可能性がある方もいるため、関わる機会が多かった他部署などには渡しましょう。また、適度にお世話になったところへは挨拶のみでも十分です。

業務引き継ぎを行う

引継ぎに関しては、上司(師長など)に相談をし、手順通り・言われた通りに引継ぎを行いましょう。

また、何もしなくて良いと言われた場合でも、今まで自分が担当してきた業務が相手に分かるよう文章にまとめることや、配布されたプリントなどがある場合は見やすいようにファイリングして渡すと良いでしょう。

また、退職希望日までに委員会等がある場合は、一緒に参加しながら内容を把握してもらうと引継ぎがしやすいでしょう。

退職手続きを確認しておく

退職後にしばらく働かない予定の場合や、退職後に転職する場合でも、退職する手続きや新しく入職する手続きは、思うより複雑です。

以下の内容を一度確認し、進めることが出来る手続きは準備しておきましょう。

詳しくは「退職時に受け取るものと返却するもの」を確認しておきましょう。

看護師が退職する当日1日の行動

| 1 | 引き継ぎやロッカーの片づけは前日までに終える |

|---|---|

| 2 | 挨拶の時間がない場合は休憩時間を利用する |

| 3 | お世話になった方にギフトやプレゼントを渡す |

| 4 | 書類やユニフォームを返却する |

看護師が退職する当日は特にいつもどおりの勤務と変わらないことほとんどです。

しかし、退職するための準備が出来ていた場合、上司の配慮などで、退職日は夜勤ではなく日勤で終了という事も多いです。

これは、退職の挨拶がなるべく多くの人が集まる勤務帯にできるようにという配慮です。

キャリアアドバイザー

ここまで出来れば気持ちよく退職する準備が整ったと言えるでしょう。また、看護師の退職の流れは病院・施設によって変わりますので注意しましょう。

引き継ぎやロッカーの片づけは前日までに終える

引継ぎやロッカーの片づけなどは前日までに終わらせておくのが通常です。

そのため、退職当日の仕事は少なくなっていることも多く、他の看護師の補助などにまわる事になるケースも増える可能性があります。

挨拶の時間がない場合は休憩時間を利用する

一日の業務を終える少し前に、挨拶回りの時間をもらえる事も多くあります。

しかし、そういった時間がもらえない場合は休憩時間などを利用して挨拶をしておくのがおすすめです。

キャリアアドバイザー

お世話になった人への挨拶は社会人の基本のため、直属の上司に確認するなどタイミングを確認しておく必要があります。

お世話になった方にギフトやプレゼントを渡す

お世話になった人に渡したいギフトなどがあるなら、上記に記載した挨拶回りのタイミングで渡しましょう。

渡すタイミングとしては、最終の出勤日が良く、早めに渡してしまうと気まずくなってしまう可能性もあるので注意しましょう。

顔を合わせる可能性が低いのであれば、所属する部署当てに、伝言やギフトを預ける形になります。一人だけのひいきにならないように、みんなで食べられるお菓子を選ぶと言った気遣いも重要です。

退職時に用意する贈り物に関して

看護師が気持ちよく退職するために用意する贈り物は、規模が大きな病院を例にすると、

- 看護部長

- 師長(場合によっては主任看護師)

- 病棟看護師仲間

などへギフトやプレゼントを準備することが一般的です。

基本的には部屋別にという考え方で、部長室、師長室、そして病棟の休憩室というイメージです。

また、退職時にはお菓子類を送る方が多く、ひとつのものを切り分ける等の手間がない、個別に包装されているものが手を伸ばしやすく喜ばれます。

看護師の体験談事例

ハンドクリームは手洗いで肌荒れが気になる看護師には喜ばれましたのでお勧めします。

書類やユニフォームを返却する

業務の終了時には、ロッカーのカギや健康保険証や職員証、機密に関わる書類を返却し、退職後に必要な書類を受け取ります。

また、院内貸与のユニフォームなどもこの時に返却します。返却忘れがあると二度手間になるので注意が必要です。

有休をとっての退職となる場合は、離職票などが後日郵送されてくる場合もあります。離職後に必要な書類がある場合は、受け取りをどうするか確認しておくことも重要です。

詳しくは「退職時に受け取るものと返却するもの」を確認しておきましょう。

看護師の退職時・挨拶例文集

看護師を退職するとき、院長や上司、同僚に挨拶するのは社会人として当然のマナーです。

また、挨拶ではどのような退職理由であれ、一緒に働いた上司、先輩、同僚、後輩に感謝の気持ちを伝えることが大切であり、時間の目安としては、1分以内にまとめるのが良いとされています。

いずれの場合にしても、「この度、一身上の都合により本日付で退職することとなりました。」と退職を伝える一言を最初に伝え、それからお礼の言葉を述べ、最後は「ありがとうございます。」という流れが一般的です。

相手別の挨拶の文例を一部紹介します。

集合での挨拶例

<退職日の挨拶例文>

「この度、一身上の都合により本日付で退職することとなりました。今日まで5年間、外科病棟では2年間、本当に多くのことを経験し学ばせていただきました。

特に外科病棟にきた初日に、先輩から「経験者だからってここでは通用しないから、しっかり学んでよ」と先輩に言われたことはずっと忘れられず、日々気を引き締めて働くことができました。

その経験もあり、明日からはもっと外科看護を学ぶために新しい場所で頑張れると思います。本当にありがとうございます。」

【補足・途中で挨拶を求められる場合の付け足し】

「今日が最終日ですが、17時までしっかり働かせていただきたいので、いつも通りよろしくお願いします。」

ポイント解説

その病院や施設で何を学んだのか、どう活かしていきたいのかなど、今の職場で得た大切なものを伝えます。

その言葉が、これからもそこで働いていくスタッフの励みになり、指導してきた先輩にとっては喜びでもあるはずです。

院長への挨拶例

<退職日の挨拶例文>

「この病院にお世話になって○○年という期間でしたが、公私ともにいろいろな面で本当にお世話になりました。 これまでこの病院で働いた経験を今後に活かして日々成長していけるように精進したいと思います。」

ポイント解説

感謝の気持ちを忘れずに伝えて、心をこめて自分なりの言葉で話しましょう。

上司個人への挨拶例

<退職日の挨拶例文>

「ご丁寧に指導していただいたおかげでなんとか無事にここまでやってこられました。これもひとえに(上司の名前さん)のお陰です。これまで本当にお世話になりました。」

ポイント解説

これまで優しく、時に厳しく指導していただいたなど、具体的な表現を取り入れると、誠意の気持ちが伝わりやすいでしょう。

同僚への挨拶例

<退職日の挨拶例文>

「在職中はみなさんに大変お世話になりました。入社して5年、皆さんと仕事できたことが私の財産になっています。これからもこの財産を大切に頑張っていきたいと思います。」

ポイント解説

親しい間柄であっても、退職時の挨拶は真面目に行うのが基本です。

退職日を迎える前に転職サイトで次の職場探しを!

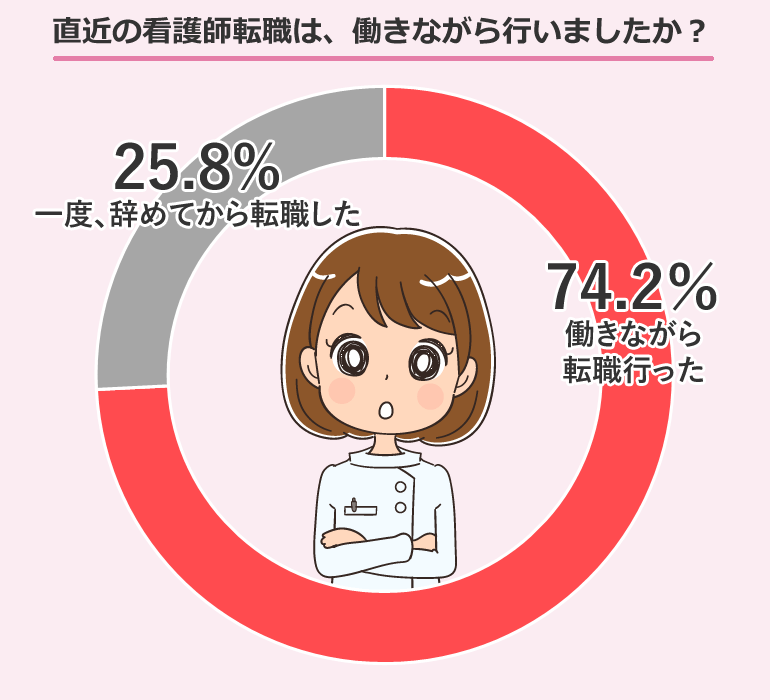

弊社で行った独自調査の結果では、72.2%の看護師が、働きながら、看護師転職を行った経験があります。

気持ちよく退職日を迎える準備が整いしだい、次の職場を探しておきましょう。

以下でご紹介する看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)は、転職支援サービスも充実しており、利用した看護師の定評がある転職会社です。

希望する転職先の施設や勤務条件を伝えるだけで、条件に合う看護師求人をピックアップしてく、面接等のアポイント調整なども行ってくれます。

求人数No.1・院内情報に強い!レバウェル看護

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |

|---|---|

| 運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |

| 公開求人数 | 128,809件(2026年2月2日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤 |

| 対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |

| 対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |

レバウェル看護(旧 看護のお仕事)は、看護転職サイトの中で一番、看護師求人数が豊富で、ハロ―ワーク求人までカバーしています。

さらに、年間5000を超える病院・施設へのインタビューを実施しているため、院内情報にも詳しく、看護師の転職をサポートしてくれます。

利用した看護師は、現在40万人を突破し、転職支援サービスも充実しているため、活用しておきましょう。

公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/

丁寧・的確な対応!マイナビ看護師

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | マイナビ看護師 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社マイナビ |

| 公開求人数 | 101,109件(2026年2月2日時点) |

| 非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |

| 対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |

| 対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |

| 対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |

| 対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |

マイナビ看護師は、求人の約40%が非公開求人(インターネット上に出ない、担当者から紹介される求人)となり、好条件の職場も豊富です。

また、担当者は丁寧で親切、的確なアドバイスが貰えると、利用した看護師に定評があります。

新しい職場をすぐに探したい方には、おすすめです。

公式サイト:https://kango.mynavi.jp/

キャリアの相談から可能!ナースではたらこ

| 転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |

|---|---|---|---|

| サイト名 | ナースではたらこ |

|---|---|

| 運営会社 | ディップ株式会社 |

| 公開求人数 | 10,387件(2026年2月2日時点) |

| 非公開求人 | 豊富 |

| 対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |

| 対応 勤務形態 | 常勤、非常勤、日勤のみ、夜勤専従 |

| 対応施設 | 病院、クリニック、介護施設、デイサービス、訪問看護、企業その他 |

| 対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |

| 特徴 | ・非公開求人が豊富 ・希望条件に合う求人が見つかりやすい ・希望する病院・施設へ転職可能な逆指名転職がある |

ナースではたらこは、非公開求人も豊富ですが、看護師のキャリアの相談、ライフスタイルの相談から始めることが可能な転職サイトです。

さらに、転職する気持ちや、新しく仕事を探す気持ちが薄い場合でも、市場調査等での活用も推奨しています。

職場を辞めて、しばらく休もうと考えている方も、登録のみの活用はおすすめします。

公式サイト:https://iryo-de-hatarako.net/

関連リンク

まとめ

退職理由は看護師それぞれです。

しかし、送り出す側も送り出される側も気持ちよく過ごせることが大切です。

ほんの少し意識すること、ほんの少し気を配ること、ほんの少し気を引き締めること、そのほんの少しで左右されることが沢山あります。

最終日まで、お互いに気持ちよく過ごせるよう、「ほんの少し」を意識してみましょう。

また、看護師が気持ち良く退職を迎えるためには、その日を迎えるまで、いつも通り業務や仕事をこなし、残りの仲間に迷惑をかけないことです。

例えば、少し体調が悪いだけの理由や、いつもなら出勤できる程度の理由で急な休みなどを取らないことは大切です。仕事を辞めるときは「立つ鳥あとを濁さず」を実行すると良いでしょう。

最後まで、その勤務先の看護師として、やりきる気持ちで取り組みましょう。

このサイトの運営者情報

| 運営会社 | 株式会社peko |

|---|---|

| 会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |

| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |

| 代表取締役 | 辻󠄀 昌彦 |

| 設立 | 2015年6月 |

| 資本金 | 14,000,000円 |

| 事業内容 |

|

| 厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |

| 連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |

| お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |

| 監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |